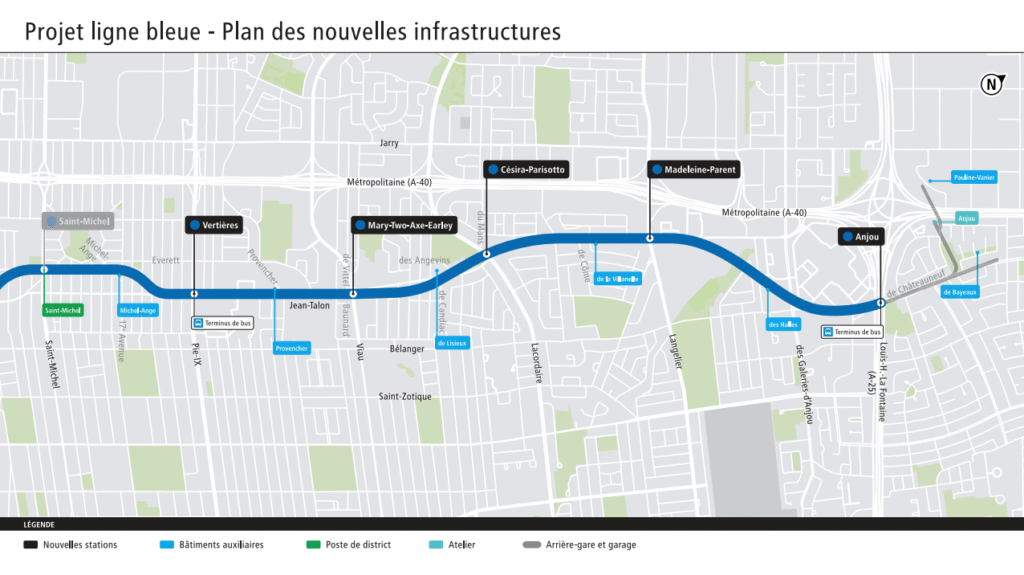

Roger-Luc Chayer (Image : Société de transport de Montréal)

C’est à la quasi-unanimité que les Montréalais exprimaient hier, lors du dévoilement des nouveaux noms de stations de métro de la ligne bleue, leur profonde surprise et leur désaccord quant aux choix effectués ainsi qu’à la manière de procéder de la mairesse Valérie Plante. En fin de règne, puisqu’elle ne sera même pas candidate à l’élection municipale de novembre, la mairesse s’expose une fois de plus aux critiques.

Lors d’une entrevue accordée hier soir à Radio-Canada avec Patrice Roy, Valérie Plante a déclaré vouloir donner une plus grande place aux femmes, jusque-là presque absentes dans la toponymie du métro de Montréal. Or, traditionnellement, les stations portaient plutôt le nom des quartiers ou des artères avoisinantes, ce qui ancre leur identité dans la réalité urbaine.

Après le fiasco de la Place des Montréalaises — un espace de béton derrière l’hôtel de ville qui a coûté 100 millions de dollars — voici donc celui des nouveaux noms de stations, attribués sans la moindre consultation publique. Plusieurs y voient un caprice de la mairesse sortante, une sorte de legs personnel, tout en reconnaissant qu’elle n’a pas réussi, en huit ans de mandat, à créer un consensus autour de sa vision de la ville.

Pendant l’entrevue, lorsque Patrice Roy lui a demandé si elle était consciente des nombreux échecs liés aux pistes cyclables, aux artères fermées, aux cônes orange, à la gestion financière qualifiée de pharaonique de l’hôtel de ville, ou encore du fait que son successeur désigné, Luc Rabouin, prend déjà ses distances avec ses récentes décisions, elle a répondu simplement qu’elle était fière de ce qu’elle avait accompli « pour une partie de la population », soit ses électeurs les plus fidèles. Sa prestation donnait parfois l’impression d’entendre Donald Trump livrant ses « faits alternatifs », au mépris de la réalité.

Explication et historique sur les nouveaux noms de stations

Station Vertières

Vertières est le nom du site, près du Cap-Haïtien, où s’est déroulée la bataille décisive du 18 novembre 1803 entre l’armée indigène haïtienne et les troupes napoléoniennes. Cette victoire militaire mit fin à plus d’une décennie de lutte et ouvrit la voie à la proclamation de l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804, première république noire libre du monde moderne. Le nom de Vertières est donc devenu un symbole national et un repère de mémoire, incarnant le courage des anciens esclaves et de leurs chefs qui ont vaincu l’une des armées les plus puissantes de leur temps.

Sur cet aspect, il y a une certaine pertinence à donner à la station le nom d’une importante victoire de la République d’Haïti, puisqu’elle sera située à l’angle de Jean-Talon et Pie-IX et desservira principalement la population de Montréal-Nord, un arrondissement largement représenté par les descendants d’Haïti.

Station Mary-Two-Axe-Earley

Cette station est la plus contestée et controversée pour plusieurs raisons. La première, et la plus évidente, tient au non-respect de la toponymie traditionnelle de Montréal et de son caractère francophone. Certes, il s’agit d’un nom propre, mais quel est le lien avec la rue Viau à Saint-Léonard ? Parlons un peu de cette dame…

Mary Two-Axe Earley était une militante mohawk originaire de Kahnawà:ke qui a joué un rôle central dans la lutte pour les droits des femmes autochtones au Canada. Mariée à un homme non autochtone, elle a été victime des dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens, qui faisaient perdre leur statut aux femmes autochtones lorsqu’elles épousaient un non-Autochtone, alors que les hommes conservaient leurs droits. De cette injustice personnelle est née une longue bataille politique et sociale qu’elle a menée avec ténacité à partir des années 1960.

Problème additionnel : Mary Two-Axe Earley appartenait à un peuple autochtone qui ne reconnaît pas la souveraineté de Montréal. Paradoxal, non ? Les Mohawks de Kahnawà:ke considèrent Montréal comme située en territoire non cédé, occupé sans leur consentement. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe aucune relation : dans les faits, il y a des collaborations économiques, sociales et culturelles entre la communauté mohawk et la métropole, mais elles se font dans un climat où la souveraineté mohawk est constamment affirmée.

Station Césira-Parisotto

Cette station de métro, qui sera située à l’angle de Jean-Talon et du boulevard Lacordaire à Saint-Léonard, présente une certaine pertinence par rapport à la population qu’elle desservira, même si le nom de cette religieuse ne sera pas facile à retenir. Qui était Sœur Césira Parisotto ?

Sœur Césira Parisotto, née le 31 mai 1909 en Italie sous le nom de Césira Parisotto, est une figure marquante de la communauté religieuse et philanthropique au Québec. Membre des Sœurs de Charité de Sainte-Marie, elle a prononcé ses vœux en 1928 et a consacré sa vie à des œuvres de charité, notamment en Italie, en Éthiopie et au Canada. Arrivée à Montréal en 1949, elle a fondé plusieurs institutions, dont l’Hôpital Marie Clarac, l’École Marie Clarac, le Camp Mère Clarac et des résidences pour personnes âgées. Son engagement envers les plus démunis, sans distinction de race, de langue ou de religion, lui a valu des distinctions telles que l’Ordre du Canada et l’Ordre national du Québec. Elle est décédée le 16 décembre 1992.

Le nom de cette station et la mémoire de cette religieuse constituent un geste très pertinent, reflétant, pour une fois, une excellente décision de la part de la ville de Montréal.

Station Madeleine-Parent

Située à l’angle des rues Jean-Talon et Langelier, cette station n’a strictement aucun lien avec la rue Langelier, l’arrondissement ou l’histoire des lieux. On a simplement choisi de lui donner ce nom de manière arbitraire, dans un but honorifique, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Madeleine Parent, née à Montréal en 1918, fut une militante syndicale et féministe de premier plan au Québec. Dès son jeune âge, elle s’est engagée dans la défense des travailleuses et des travailleurs, en particulier dans les industries où les femmes étaient majoritaires, comme le textile. Son action s’est concentrée sur la lutte pour des conditions de travail justes, l’équité salariale et la reconnaissance des droits des femmes au sein du mouvement syndical. Elle a affronté avec courage l’opposition des employeurs et parfois celle des autorités, utilisant sa détermination et son intelligence pour mobiliser les travailleuses et construire des syndicats solides capables de défendre leurs intérêts.

Madeleine Parent fait partie de ces femmes fortes du Québec, telles que Marie-Joseph Angélique, Thérèse Casgrain, Viviane Gauthier et Louise Arbour, qui ont contribué à forger la nation moderne que nous connaissons aujourd’hui.

Station Anjou

Contrairement aux autres noms, cette station de métro est tout à fait pertinente compte tenu de son emplacement, c’est-à-dire à Anjou, un arrondissement important de Montréal. Sur ce point, rien à redire.

L’arrondissement d’Anjou tire son nom de la province française du même nom, en hommage aux origines européennes de plusieurs colons qui s’y sont installés au XIXᵉ siècle. Initialement territoire rural et agricole, il a progressivement été intégré à la croissance de Montréal. Le nom Anjou évoque ainsi à la fois l’histoire des premiers habitants et la continuité d’une identité locale au sein de la métropole du Québec.

Et où sont les personnalités LGBTQ+ célèbres ?

Mettez un peu de côté Laurent McCutcheon à la fin : non seulement il n’était pas un ange, ce coquin, mais il y en a beaucoup d’autres qui auraient mérité l’honneur de donner leur nom à une première station de métro.

Malheureusement, il n’existe pas à ce jour de station de métro à Montréal portant le nom d’une personne importante pour les personnes LGBTQ+. Aucun hommage toponymique explicite n’a encore été dédié à une figure clé de cette communauté. Est-ce qu’on aurait pu profiter de l’occasion hier pour faire une première annonce en ce sens ? Bien sûr.

Mais Madame Plante n’en est pas à ses premiers ratés. Michel Tremblay, Édith Butler, Xavier Dolan, Monique Giroux, Jean-Paul Gaultier et bien d’autres auraient pu être honorés, et il n’est pas nécessaire d’être décédé pour recevoir cet hommage.

PUBLICITÉ